○東部地域広域水道企業団契約規程

平成5年3月25日

企業管理規程第11号

目次

第1章 通則(第1条―第22条)

第2章 一般競争入札(第23条―第31条)

第3章 指名競争入札(第32条―第34条)

第4章 随意契約(第35条)

第5章 せり売り(第36条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、東部地域広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う売買、貸借、請負その他の契約について法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(運用の基準)

第2条 この規程の運用に当たっては、信義、誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

(翌年度にわたる契約)

第3条 企業長は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく繰越しに係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第4条 企業長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更、工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 企業長が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。

(入札保証金)

第6条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の7第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第7条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、企業長が必要ないと認めたとき。

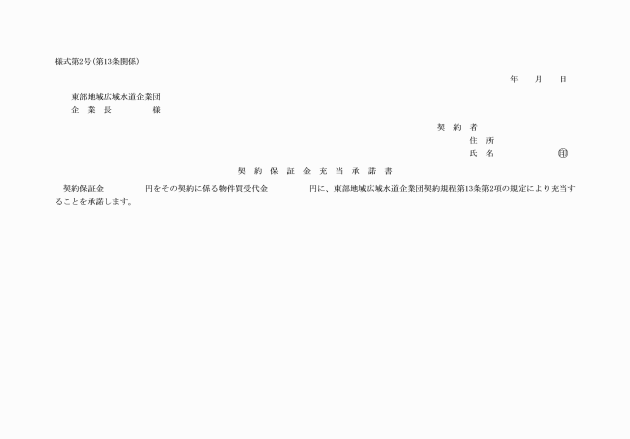

(契約保証金)

第8条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第9条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2箇年の間に企業団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第169条の4第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、企業長が必要ないと認めたとき。

(保証保険証券の提出)

第10条 企業長は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、企業団を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第11条 政令第167条の7第2項(同令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(6) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(契約締結の期限)

第14条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、企業長が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第15条 企業長は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 企業長は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第16条 企業長は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 企業長は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、企業長は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 企業長は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は、速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第17条 企業長は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。

2 企業長は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

(契約解除の場合の措置)

第18条 企業長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち企業長が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

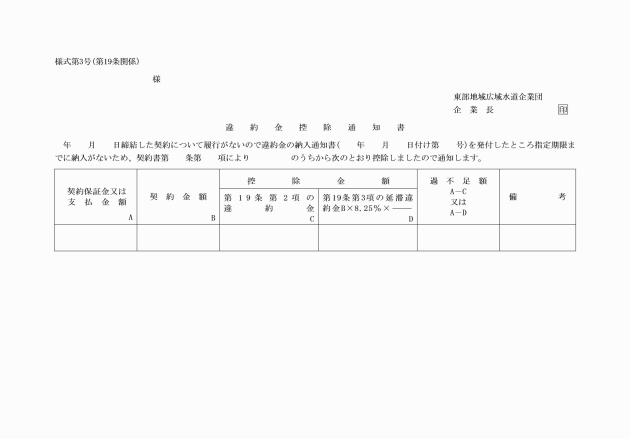

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第15条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年8.25パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。

(契約履行の届出)

第20条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し、部分払をしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第22条 企業長は、政令第167条の15第4項の規定により企業団職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第23条 企業長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定によりその基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果、当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第24条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) その他必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札)

第25条 入札をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格、数量、単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、書留郵便によって行うことができる。

3 入札は、1件につき1人1通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第26条 企業長は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき、契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 企業長は、第1項の規定にかかわらず、指定する工事等について入札を執行する前に予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第27条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。

(無効入札)

第28条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して不正の行為があったとき。

(3) 第7条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第29条 企業長は、落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第30条 企業長は、落札者の決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第31条 企業長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第24条の期間を3日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第32条 企業長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第23条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札者の指名及び入札の通知)

第33条 企業長は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り3人以上の入札者を指名しなければならない。

第4章 随意契約

(随意契約)

第35条 政令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負については、200万円とする。

(2) 財産の買入れについては、150万円とする。

(3) 物件の借入れについては、80万円とする。

(4) 財産の売払いについては、50万円とする。

(5) 物件の貸付けについては、30万円とする。

(6) 前各号に掲げるもの以外のものについては、100万円とする。

2 企業長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第26条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 企業長は、随意契約を行う場合で予定価格30万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他企業長において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

第5章 せり売り

第36条 企業長は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2章の規定に準じて行うものとする。

2 企業長は、せり売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、企業団に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成7年7月21日企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月26日企業管理規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成14年8月27日企業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和7年1月15日企業管理規程第10号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日企業管理規程第6号)

(施行期日)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。